こんな疑問にお答えします

本記事の内容

- SEOに強い記事とは

- SEOに強い記事の書き方

本記事の執筆者

多くの方に読まれる記事を書きたいですよね。

そのためには、様々な手法でアクセス数を集められますが、今回はSEOに焦点を当てて解説します。

かつては「キーワードをたくさん入れるだけで良い」と考える人もいました。

10年前には「キーワードの含有率が〇〇%が最適」という考え方もありましたが、それは過去の話です。

今は、検索エンジンだけでなく、読者にも受け入れられる記事でなければ、上位に表示されません。

本記事では、検索エンジンとユーザー(読者)の両者に好まれる=SEOに強い記事の書き方を解説します。

こんな方々には特に読んで欲しい記事になっています。

- 記事をたくさん記事を書いてきたけれど上位表示されない方

- ブログのSEOについてよくわからない方

この記事を読めば、明日からの記事作成の質が向上し、上位表示の可能性も高まるでしょう。

ぜひ、学んだことを試してみてください。

目 次

- 1 SEOに強い記事とは

- 2 SEOに強い記事の書き方

- 3 SEOに強い記事の書き方に関するよくある質問

- 4 まとめ:

SEOに強い記事とは

SEOに強い記事とは、読者も検索エンジンも喜ぶ、質の高い記事のことを言います。

以前は、検索エンジンのアルゴリズムの弱点をつくような手法で、多くの訪問者を集められました。

- 記事の中に関連キーワードをたくさん盛り込む

- メタキーワードの中に多くのキーワードを詰め込む

- CSSを駆使して読者には見えないが、検索エンジンには認識される形でキーワードを仕込む

これらの方法で、検索結果の上位に表示され、訪問者数を増やせる時代もありました。

しかし、現在は状況が異なります。

Googleは、ユーザーのニーズを優先し、価値のあるサービスを提供することに力を入れています。

Googleの主な収入源である広告収入は、ユーザーが広告を見たりクリックしたりした結果によって得られます。

Googleを運営するアルファベット社の売上の約80%が広告収入から得ている

ユーザーがGoogleを使わなければ、広告収入は得られず、Googleの収益はなくなります。

そこで、Googleはユーザーが繰り返し使いたくなるよう、満足度を高める必要があるのです。

この原則はGoogleの検索結果のアルゴリズムにも当てはまります。

以前の手法で上位に表示されていたサイトは運営者にとっては収益が増えて潤っていたかもしれませんが、ユーザーにとっては必ずしも満足度の高い検索結果ではなかったかもしれません。

そのため、Googleはアルゴリズムを改善し、ユーザーが満足する検索結果を目指した結果、今のアルゴリズムになっているのです。

SEOは、検索エンジンだけではなく、読者の満足度を上げることで、評価されるようになります。

検索エンジンと読者の満足度を高くするには、質のいい記事を書くことが、上位表示への近道です。

たしかに質の高い記事は上位表示されやすいのですが、その対策だけでは必ず上位表示されるわけではありません。

ドメインパワーが強いサイトが優位に立つ傾向にあります。

「ドメインパワー」という言葉は、Googleは使っていないので、Googleのアルゴリズムに組み込まれているかどうかは不確かですが、ドメインパワーを構成する要素である「被リンク」「コンテンツ」「ドメイン情報」は、Googleの検索エンジンアルゴリズムにおいて重要な要素であることは確かです。

被リンク

- 良質なサイトからの被リンク数

- 被リンク元のドメインパワー

- 被リンクのアンカーテキスト

- 被リンクの獲得速度

コンテンツ

- コンテンツの質

- コンテンツの量

- コンテンツの更新頻度

- ユーザーのエンゲージメント

ドメイン情報

- ドメインの登録期間

- ドメインの過去履歴

- サーバーの安定性

したがって、ドメインパワーを高めることもSEOには不可欠です。

》【完全保存版】SEO対策は何をすればいい?2024年最新SEOガイド

-

-

【完全保存版】SEO対策は何をすればいい?2024年最新SEOガイド

SEOに強い記事の書き方

SEOに強い記事を書くための手順を紹介します。

時には「面倒だな」と感じる工程もあるかもしれませんが、すべての手順を踏むことが大切です。

以下に、手順を示します。

- キーワード選定/検索ボリュームの確認

- 検索意図を理解する

- 対象となる読者を決める

- 競合となる記事を調べる

- 書く記事のゴールを決める

- 記事の構成を考える

- 記事のタイトルを決める

- 記事の作成

- メタディスクリプションを決める

- 記事を校正する

- WordPressに記事をセットし、装飾や画像を加える

- プレビューモードで記事を確認する

- 記事の公開

- 内部リンクの設定

- 検索順位チェックツールにキーワードの追加登録

これら15ステップを丁寧に実行することで、SEOに強い記事を作成できます。

各ステップについて、具体的な方法を解説していきます。

キーワード選定/検索ボリュームの確認

キーワードの選定方法は人によって違います。

有料ツールのahrefsやSemrushを使って、キーワード選定をすると、上位表示しやすいキーワードを見つけられます。

しかし、僕はそれらのツールを使っていないので、無料のツールを使った方法をご紹介します。

まずは、あなたのブログのテーマに合った(検索エンジンで上位表示させたい)メインキーワードを1つ選択します。

例えば「SEO対策」のような言葉です。

単一キーワードは、いわゆるビッグワードと呼ばれます。

ビッグワードは競争が激しく、上位表示させるのは極めて難しいのです。

個人のブロガーが1位に表示できる確率は1%未満です。

勝てる可能性がないところで勝負はしません。

なので、僕は複数キーワードを組み合わせる方法を選びます。

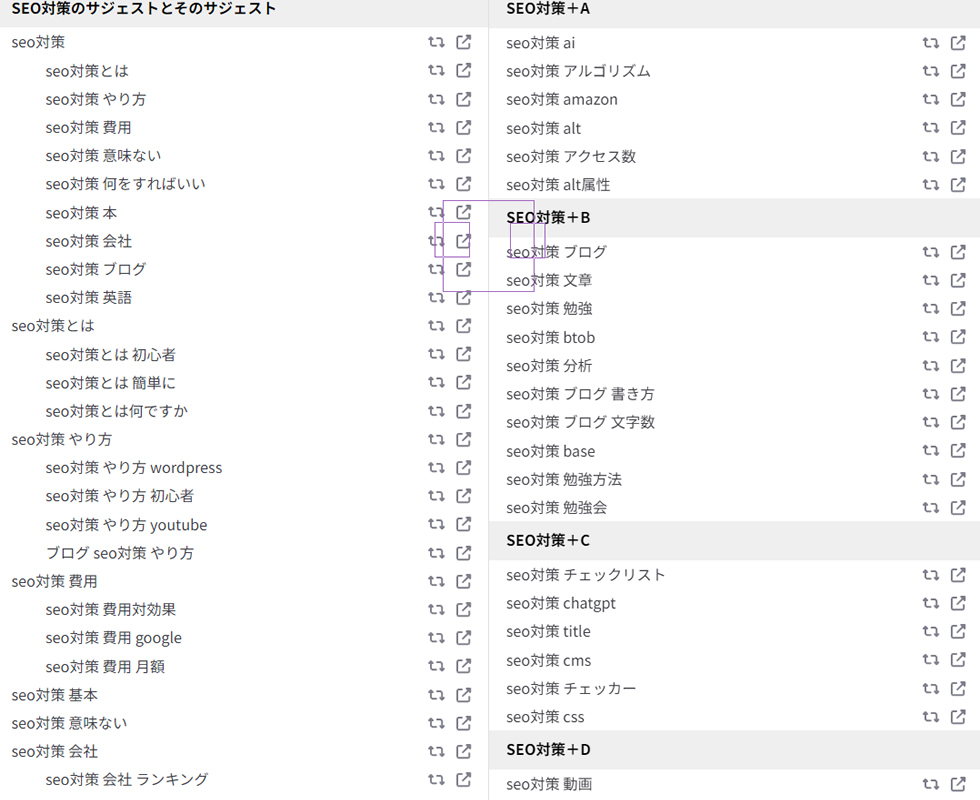

「ラッコキーワード」がそのための便利なツールです。

「ラッコキーワードとはどんなツール?」「どうやって使うの?」と思った方はラッコキーワードの使い方【保存版】ブロガー必須ツールの記事を参考にしてください。

-

-

ラッコキーワードの使い方【保存版】ブロガー必須ツール

たとえば「SEO対策」と検索すると、たくさんの候補キーワードが出てきます。

Googleで「SEO対策」というキーワードで検索した時に、Googleがサジェスト(おすすめ)したキーワードです。

もちろん、Googleが適当に選んで、提案してきたキーワードではありません。

- 過去の検索履歴:ユーザー自身の過去の検索履歴に基づいて、関連性の高いキーワードが表示されます。

- 検索傾向:多くのユーザーが検索しているキーワードが優先的に表示されます。

- 地域:ユーザーの地域に基づいて、地域に関連するキーワードが表示されます。

- デバイス:ユーザーが利用しているデバイス(パソコン、スマホなど) に基づいて、デバイスに適したキーワードが表示されます。

というデータからサジェストキーワードをGoogleの検索結果上にも表示されるのですが、ラッコキーワードはこれらを一括で取得してくれます。

最終的にはこの中から記事として書けるキーワードを絞り込むのですが、まずは絞り込みの作業をする前の下準備です。

ラッコキーワードの画面に戻って、画面右上に「全キーワードコピー(重複除去)」というボタンを押します。

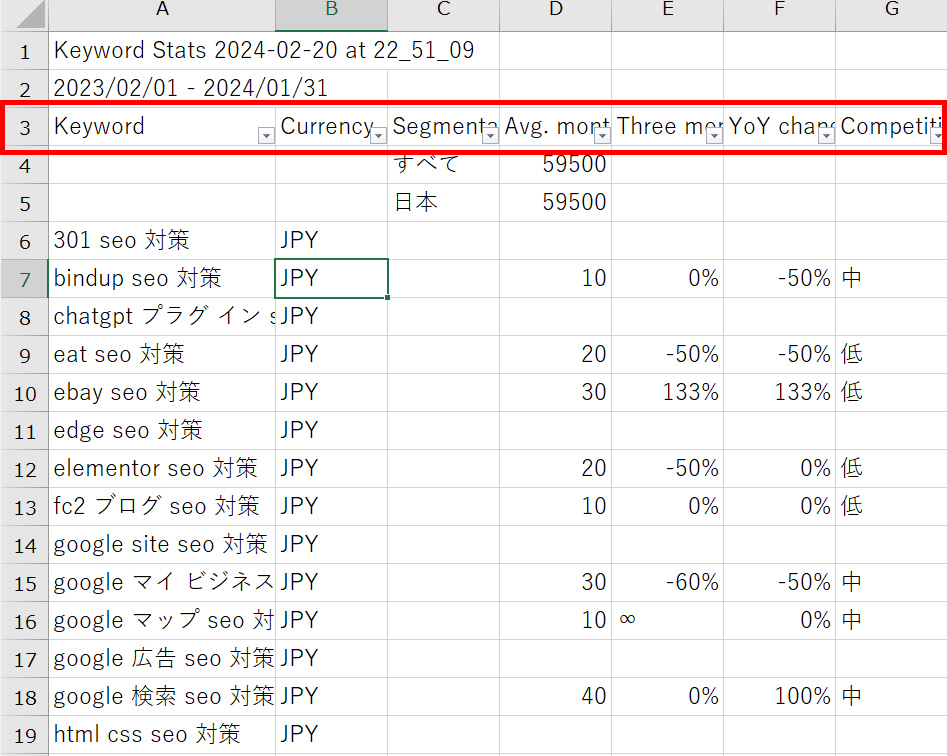

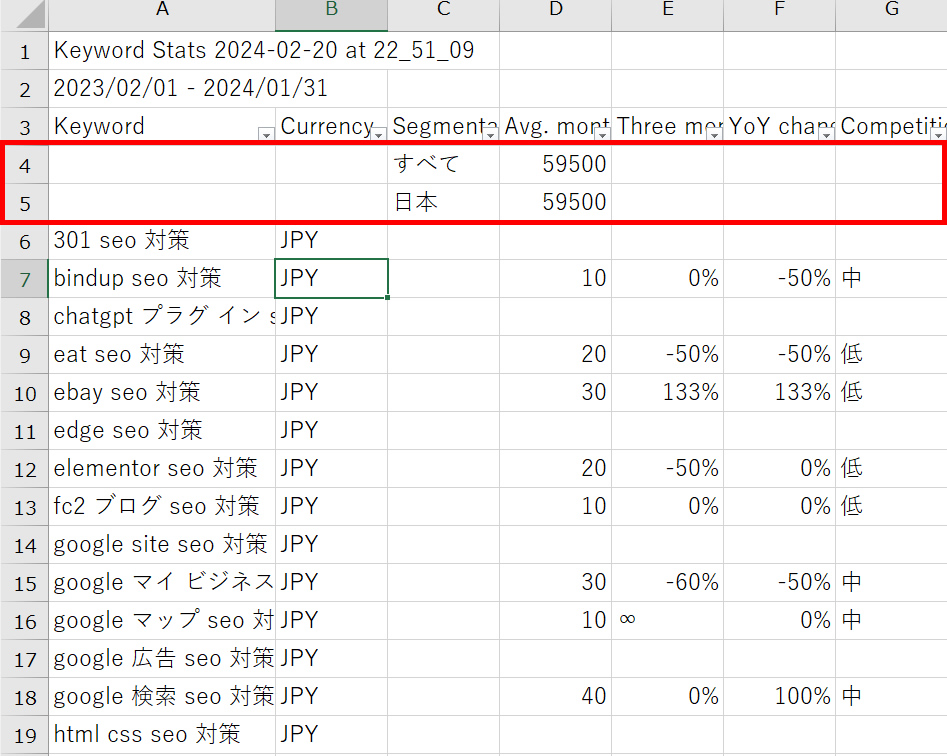

その状態で、検索ボリュームを調べるために、Googleが提供しているGoogleキーワードプランナーを使います。

-

-

【要保存】無料で検索ボリュームが調べられる方法9選

Googleキーワードプランナーについて詳しく知りたい方は、キーワードプランナーで的確な検索ボリュームを見極めよう【ブロガー必読】の記事をチェックしてください。

-

-

キーワードプランナーで的確な検索ボリュームを見極めよう【ブロガー必読】

ここではリスティング広告に出稿したことがあるアカウントのキーワードプランナーを使います。

出稿したことがないアカウントですと、具体的な検索ボリュームの数値が分からないため

「検索のボリュームと予測のデータを確認する」をクリックするとキーワードを入力できる画面になるので、そこに、先ほどラッコキーワードで「全キーワードコピー(重複除去)」というボタンを押した時のデータが貼り付けられます。

そして青くなっている「開始する」ボタンを押すと数値を調べてくれます。

出てきた結果データをスプレッドシートもしくはCSVでダウンロードします。

キーワードプランナーは広告出稿するためのツールなので、ダウンロードしたデータには広告に関連する情報が多く載っていますが、僕たちブロガーが参考にすべき項目は2つだけ。

- Avg. monthly searches

- Searches: XXXX 20XX

Avg. monthly searchesは、1年間の平均検索ボリュームの平均値。

基本的にはこの数値を参考にしますが、ファッションのようなトレンドがあるキーワードの場合には、平均値だと誤った判断をしてしまう危険性があります。

その場合には1ヶ月前の数値や過去3ヶ月の平均値を参考にするといいでしょう。

尚、どちらの数値も空欄になっている場合は、検索している人がほとんどいなかったということを意味しています。

それでは、キーワードの候補を絞り込んでいきます。

まずは各項目名が入っているところに、フィルターを設定します。

Avg. monthly searchesの真下に合計値があり、邪魔なので行ごと削除します。

フィルターから(空白セル)のチェックを外し、降順を選ぶと検索ボリュームが多い順に並べ替えが完了します。

あとは、あなたが記事として書けそうなキーワードをピックアップします。

候補となるキーワードは、必ず複数個選びましょう。

この後のステップの中で、「やっぱり、このキーワードだと記事書けないや」「思っていた以上に競合が多過ぎるから無理だ」という場面に出くわします。

そうすると、記事として書けるキーワードの候補が減っていきますので、今の時点では、候補となるキーワードを10個ぐらい残すようにしましょう。

もし残すキーワードが少なからず、トレンド性があるキーワードであれば、前述のとおり、最近の「Searches: XXXX 20XX」の数値もチェックしましょう。

》【ブログのキーワード選定を伝授】初心者でも分かりやすく解説

-

-

【ブログのキーワード選定を伝授】初心者でも分かりやすく解説

基本的には検索ボリュームが多いほど、競合となるサイトが増えると思って間違いありません。

僕の場合は、50〜500あたりのキーワードを選ぶようにしています。

ただし、どうしても書きたい記事がある場合には、検索ボリュームが多かろうと少なかろうと候補に入れます。

あとは、今は検索ボリュームの数値が10とか20と低くても、将来伸びる可能性があれば、それらのキーワードも候補に入れます。

特にこれから世の中で注目されるであろう商品やサービスがある場合、大抵の場合以下の言葉との組み合わせで検索されることが多いのです。

〇〇〇 とは

〇〇〇 使い方

〇〇〇 口コミ

〇〇〇 始め方

〇〇〇 無料

〇〇〇 アプリ

〇〇〇 料金

〇〇〇 おすすめ

〇〇〇 難しい

ですので、「このサービスはブレイクするな」と思ったら、上記の言葉を組み合わせて、検索ボリュームは一旦無視して、キーワードの候補にしてしまっていいでしょう。

検索意図を理解する

キーワードを選んだら、次はその背後にある検索の意図を探りましょう。

検索意図を理解しないと、書いた記事が読者の求める情報とずれてしまい、役に立たないと感じられかねません。

だからこそ、選んだキーワードで何を知りたいのかしっかりと把握することが大切です。

5W1Hを使って調べます。

「SEO対策 本」というキーワードを例にした場合、以下の通りになります。

| Who | 誰が検索しているのか? 誰に記事を読んでもらいたいのか? |

SEOについてこれから勉強しようと 思っている人 |

| What | 何が知りたいのか? | SEOの実践方法が学べる本 |

| Why | どうして検索しているのか? | 副業ブログを始める中で、 SEOが必要であることは理解できたのだが、 具体的に何をすればいいのか分からないから |

| When | 調べた情報はいつ必要になるのか? | ブログを立ち上げた時から必要 |

| Where | どこで情報が必要になるのか? | 本屋 図書館など |

| How | どうやって問題を解決したいのか? | ネットで購入 お店で購入 図書館で借りる |

昔の僕もそうでしたが、万人受けするような記事を書きたくなります。

「SEO対策 本」をキーワードにした記事にした場合、そうすると

- 初心者の副業ブロガー向け

- 会社でコンテンツマーケを担当することになった人向け

- 会社のコーポレートサイトを管理する人向け

と様々な人に向けて書かなくてはいけなくなります。

結果、読者からすると

- 一体誰に向けて書いているのか分からない

- 内容が薄い記事になる

というデメリットが起きてしまい、質の低い記事となってしまいます。

上記の5W1Hで調べたユーザーに向けてだけ、記事を書き、情報を深掘りし、問題解決に導いてあげましょう。

この場合、SEOの理論は理解しているけど、具体的な実践方法やSEOテクニックが分からない、個人の副業ブロガー向けにおすすめの本を紹介するといいのです。

SEOの理論を理解している読者向けなので、「SEOとは何?」というのが長々と書かれている本よりも、どのようなテクニックを駆使すれば、検索結果で上位表示できるのかが分かる本を紹介してあげたほうが読者に喜ばれるでしょう。

対象となる読者を決める

「検索意図を理解する」で、読んでもらいたい読者は決まりましたが、もう少しだけ具体的に決めましょう。

ペルソナを設定すると、読者の具体的なイメージがはっきりします。

この方法で、読者が直面している問題やニーズに深く寄り添えます。

結果として、共感や理解を呼び起こす内容を提供できます。

さらに、この手法は記事を読者にぴったり合わせるのに役立ちます。

例えば、専門知識を持つ読者向けであれば、専門用語やデータを用いた記事を作成ができます。

一方、初心者向けであれば、分かりやすい言葉を選びます。

今回の「SEO対策 本」と調べている人であれば、

住んでる場所:東京都

職業:会社員

興味関心:副業・貯金

副業に興味があり、給料だけでは満足できないため、ブログを始めることにした。SEOの重要性は知っているが、具体的な方法が分からない。本を読んでSEOについて学び、ブログで収入を得ることを目指している。

これが僕の考えたペルソナです。

競合となる記事を調べる

競合となる記事の調査には2つの視点が必要です。

- どのドメインで運営されているサイトが検索上位にあるか

- どんな内容の記事が上位に来ているか

それぞれ解説します。

どのドメインで運営されているサイトが検索上位にあるか

まず、上位表示させたいキーワードで検索し、上位にあるサイトのドメインを調べます。

企業や省庁のサイトが多い場合、上位表示を目指すのは難しいかもしれません。

これらのサイトは、Googleが高く評価する傾向にあります。

理由としては、これらのサイトは情報量が豊富で、質も高いためです。

もし質の高い記事を書ける自信があれば、SEOを気にせず書いても大丈夫です。

SNSでの拡散を狙う戦略も有効です。

逆に個人のブログが上位にある場合、上位に食い込むチャンスがあります。

ただ、個人のブログとは言えども、ドメインパワーが高いブログもありますので、簡単に上位表示できるとは限りません。

上位表示できない可能性が高いところで勝負するよりは、勝てる確率が高い場所で勝負したほうがいいので、現在上位表示されているサイトはどんなサイトなのかは必ずチェックしましょう。

どんな内容の記事が上位に来ているか

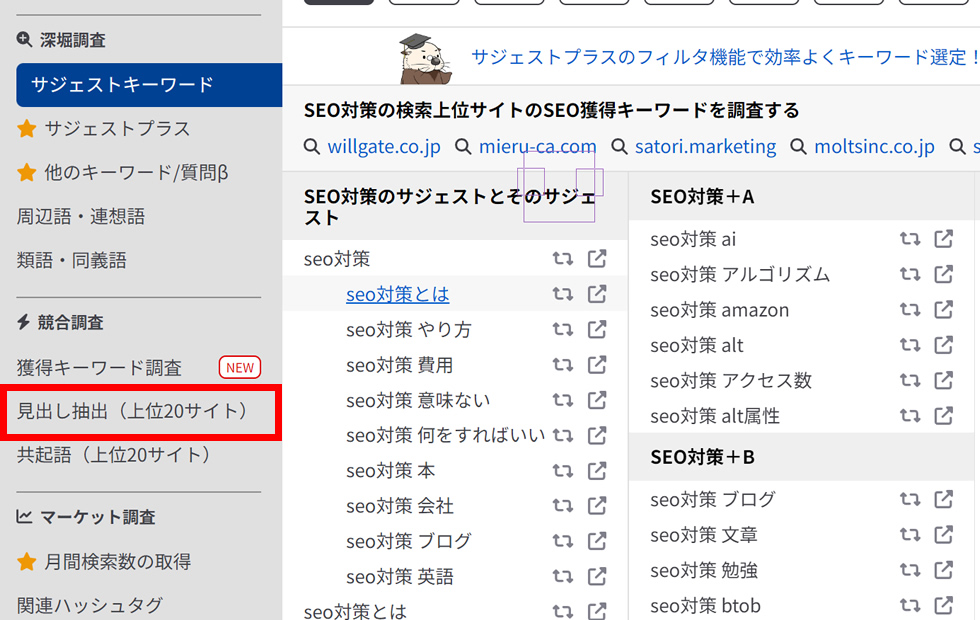

ラッコキーワードを利用して、「キーワード選定/検索ボリュームの調査」をします。

ラッコキーワード内の「見出し抽出(上位20サイト)」を利用します。

調べたいキーワードで検索し、Googleで上位20サイトの

- 見出しの数

- 文字数

- メタディスクリプションの内容

- 記事のタイトル

- 見出しの内容

を抽出してくれます。

特に見出しの内容は、Googleが現在どんな記事内容を高く評価しているのかを把握する上で重要な情報です。

「記事の構成を考える」の章で、参考になる情報なのでチェックするようにしましょう。

記事の具体的な内容までは見ないように注意してください。

見てしまうと、ついつい似たような内容を書きたくなります。

それだとあなたらしさ(独自性)が失われてしまいます。

ですので、中身まではチェックしないようにしましょう。

書く記事のゴールを決める

「競合となる記事を調べる」で調べて、「これなら勝ち目がある」と確定したら、いよいよ記事の作成に着手します。

ただし、準備なしで書き始めるのは絶対にNGです。

以前の僕も、「記事の内容を考えながら書くから大丈夫」というふうに変な自信がありました。

しかし、書いていくと内容が支離滅裂に。

書いている本人も理解できないほどですから、読者にとってはもっと難解です。

そうなると、読者はすぐに離れてしまいます。

そのような状態を避けるためにも、記事を書く前に設計図が必要となります。

その設計図の作成の始めに取り掛からなければいけないのが「記事のゴールを決める」ことです。

記事を読んだ読者を

- どんな状態になって欲しいのか

- どんなアクションしてもらいたいのか

を明確にします。

このゴールを基に、次に「記事の構成」を考えます。

記事の構成を考える

記事の構成の作り方は、》ブログの記事構成を作り方【記事の良し悪しは構成で決まる】の記事で詳細に解説していますので、必ずご覧ください。

-

-

ブログの記事構成を作り方【記事の良し悪しは構成で決まる】

本章では、「なぜ記事の構成を考える必要があるのか」その部分だけ触れておきたいと思います。

以下の4つの理由から作る必要があります。

- 情報を読者にとって分かりやすく伝えられるから

- 記事を書く時間を減らせるから

- 情報が抜け落ちるのを防ぐため

- 読者目線の文章が書けるから

それぞれの理由について、説明します。

情報を読者にとって分かりやすく伝えられるから

記事の構成を作ることで、記事全体の論理的な流れを整理できます。

伝えたいポイントを明確にし、適切な順序で情報を提示することで、読者が理解しやすい文章になります。

論理的な文章構成には、以下のポイントがあります。

結論を明確にする

まず、何を伝えたいかをはっきりさせます。

結論がふわっとしていると、内容が散漫になり、読者が着いてこられません。

適切な順序で情報を提示する

結論に至る情報を適切な順序で紹介します。

情報が入れ替わると、流れが追いにくくなります。

根拠を明確にする

主張の裏付けとなる根拠を示します。

データや事例を挙げることで、信頼性を上げられます。

論理的な接続詞を使う

「しかし」「だから」「さらに」といった論理的な接続詞を使うことで、文章の流れをスムーズにします。

記事を書く時間を減らせるから

記事構成を事前に構想を練ることで、全体の概要をつかめます。

そうすることで、迷うことなく、効率よく執筆を進められます。

途中で書いては消しをする回数が減らせるので、結果的に、執筆時間を節約できます。

情報が抜け落ちるのを防ぐため

記事の構成を作る段階で、必要な情報を洗い出せます。

そうすることで、忘れがちな点や見落としがなくなります。

情報が十分に含まれた内容の充実した記事が出来上がります。

読者目線の文章が書けるから

記事の構成を作ることで、読者のニーズを意識した文章を書けます。

読者が求めている情報を、わかりやすく伝えられるように構成を練ることで、満足度の高い記事になるのです。

記事のタイトルを決める

記事のタイトルを決めるタイミングは記事の構成ができてからでもいいですし、記事の執筆が終わってからでも大丈夫です。

記事のタイトルの作り方は、絶対にクリックしたくなる記事タイトルの付け方37選(例文付き)の記事でまとめていますのでご覧ください。

-

-

絶対にクリックしたくなる記事タイトルの付け方37選(例文付き)

記事のタイトルを決める上で、いくつかのポイントがあります。

- 記事の内容と密接に関連するタイトルにする

- SEOで上位表示させたいキーワードを含める

- 数字を入れることで具体性が増す

- 読みやすいタイトルにする

それぞれについて解説していきます。

記事の内容と密接に関連するタイトルにする

記事を読んでもらいたいがために、いわゆる「釣り」という記事の内容を2倍3倍盛ったようなタイトルをつける人がいます。

これは初見の人の目を引くかもしれません。

内容と題名が異なることが明らかになれば、

- すぐにその記事から離脱されてしまう

- ブログ内の滞在時間が短くなる

- ブログ内の他の記事も見てもらえない

- 再訪問の機会も失う

かえってマイナスのほうが大きいのです。

誇張せず、記事の内容と密接に関連するタイトルにするように心がけましょう。

SEOで上位表示させたいキーワードを含める

タイトルに上位表示させたいキーワードを入れることは大切です。

それは、検索エンジンが記事をキーワードに関連するものと認識するからです。

またタイトル内にキーワードを含めておくことで、検索エンジンの検索結果上でクリックされやすくなります。

これらの理由から、タイトルには上位に表示させたいキーワードを入れるようにしましょう。

数字を入れることで具体性が増す

例1

例2

上記は具体的な数字を入れる前と入れた後の比較です。

具体的な数字を入れることで、タイトルの訴求力が増し、読者の興味を引きます。

ただし、数字を使い過ぎると、逆にマイナスな印象を強く持たれてしまう場合には使わないということも選択に入れましょう。

読みやすいタイトルにする

読み手に合わせた、わかりやすいタイトルを心がけましょう。

読んでもらいたい読者に合った言葉を選択しなければなりません。

例えば、その道のプロの方をターゲットにした記事であれば、タイトルに専門用語を使っても問題ありません。

しかし、初心者向けの記事であれば、専門用語を多用すると難しそうと思われてしまい、記事を読んでもらえません。

読んでもらいたい読者のレベルに合わせて、読みやすいタイトルにしましょう。

記事の執筆

記事の構成が決まれば、記事の構成という名の、設計図に沿って、記事の執筆していくだけです。

もし、何か商品を買ってもらうための記事であれば、【セールスライティング】8つの型で商品が驚くほど売れる方法(例文とコツ付き)の記事を参考にしてみてください。

-

-

【セールスライティング】8つの型で商品が驚くほど売れる方法(例文とコツ付き)

メタディスクリプションを決める

記事のタイトルが決まり、記事の執筆作業が終わったら、メタディスクリプションの作成です。

メタディスクリプションの書き方を知りたい方は、効果絶大なメタディスクリプションの書き方【クリック率を爆上げ!】の記事を参考にしてください。

-

-

効果絶大なメタディスクリプションの書き方【クリック率を爆上げ!】

結果から言うと、絶対に必要というわけではありません。

Googleの公式サイトでこんなことを言っています。

スニペットはページ コンテンツから自動的に生成されます。スニペットは、ユーザーの特定の検索内容との関連性が最も高いページ コンテンツを重点的にプレビューするように設計されています。つまり、Google 検索では、検索ごとに異なるスニペットが表示される可能性があるということです。

スニペットは主にページのコンテンツ自体から作成されます。ただし、HTML のメタ ディスクリプション要素のほうがページから直接取得したコンテンツよりもページを正確に説明できる可能性がある場合は、その情報が使用されることもあります。

つまり、基本的には、スニペットはGoogleが作るけど、メタディスクリプションのほうが正確に説明できる可能性があるのなら、その情報を採用するとのこと。

メタディスクリプションは必ずしも設定する必要はありませんが、設定しておいて損はありません。

記事を校正する

執筆し終えたばかりの文章は、どうしても完璧にできたと思いがちです。

僕もそうです。

しかし、誤字や脱字だけでなく、もっと良い表現があるのに見過ごすことがよくあります。

そんな時には

- 声に出して読む

- 時間を置いてから、もう一度チェックする

- ツールを使って校正する

のいずれか、もしくは全て実施するといいのです。

ツールを使う場合には、以下の3つがおすすめです。

- Shodo(ショドー)

- ChatGPT ※できればChatGPT4の利用を

- Enno

》文章の質を磨く校正ツールの紹介【校正の基礎も学びましょう】

-

-

文章の質を磨く校正ツールの紹介【校正の基礎も学びましょう】

Shodo(ショドー)

Shodoを利用すれば、ブログ記事はもちろんのこと、プレスリリースの執筆、編集の際に大変役立ちます。

目視による誤字や脱字を探す必要はありません。

Shodoのサイトにアクセスして、校正したい文章を入力するだけで、校正が可能です。

Google Docsのアドオンや、Google Chrome、Microsoft Edgeの拡張機能としても利用できます。

これにより、SNSの投稿やメールの校正も簡単にできます。

無料プランでの体験が満足いくものであれば、プレミアムまたはビジネスプランの利用もおすすめします。

| プラン名 | ベーシック | プレミアム | ビジネス |

| 誰向け | Shodoを少し使ってみたい 個人の方向け |

日本語をよく書く 個人の方向け |

チームでメディア運営やCSをする 企業・ビジネスチーム向け |

| 利用人数 | 1名まで | 1名まで | 99名まで |

| 利用できる機能 | ・AI校正(制限あり) ・ブラウザ拡張(制限あり) ・Docsアドオン(制限あり) ・記事の執筆 ・記事の相互レビュー・コメント ・執筆のステータス管理 ・執筆のバージョン、差分管理 ・記事の共有リンク ・記事のダウンロード ・連絡・期限のメール通知 ・記事API(個人・非商用) ・校正API 4,000文字(個人・非商用) |

ベーシックプランの全機能にプラスして、 以下の機能が利用できます。 ・AI校正(42,000文字/1記事) |

プレミアムプランの全機能にプラスして、 以下の機能が利用できます。 ・AI校正(全メンバー) |

| 料金 | 税込0円/月 | 税込1,000円/月 無料で14日間お試しできます |

税込2,000円/名/月 無料で14日間お試しできます |

ChatGPT

ChatGPTを使って校正作業します。

以下のルールに則って、文章の校正をお願いします

#ルール

・同じ語尾を3回連続繰り返さない

・専門用語はできるだけ使わない

・一文一義にする

★あなたが文章を作る上で設けているルールを追記してください

#その他

・校正前の文章は表示する必要はないです

#入力

校正したい文章を入力

僕が実際に利用しているプロンプトです。

「#ルール」には、あなたが文章を作る上で設けているルールを追記してください。

そして、「#入力」の部分に校正したい文章をコピペして下さい。

ChatGPT3.5でも校正はできますが、できればChatGPT4を使いましょう。

より洗練された文章になるので、おすすめします。

Enno

Ennoは日本語のエラーチェックをしてくれるツールです。

無料で会員登録も必要ありません。

僕も非常にお世話になっているツールです。

ChatGPTが出てくる前は、Ennoがメインの校正ツールとして使っていた時もありました。

ぜひ、あなたも試してみてください。

WordPressに記事をセットし、装飾や画像を加える

校正も終わり、記事が確定しました。

作成した記事をWordPressの投稿にセットして、装飾や画像を入れていきます。

SEOに強い記事にするにはいくつかポイントがあります。

-

-

【2024年版】ブログのSEOの内部対策チェックリスト

- ブログ内のこそあど言葉はできるだけ使わない

- titleタグに上位表示させたいキーワードを入れる

- 記事タイトルはh1タグ、見出しはh2タグ、小見出しはh3タグを使う

- 画像にはaltタグを設定する

これらは基本中の基本ですから、忘れずに実行しましょう。

また、記事の読了率を上げるには、記事を読みやすくすることが重要です。

見やすい記事の書き方は、【見やすいブログに!】劇的に変わる22のテクニックを一挙公開の記事を参考にしてみてください。

-

-

【見やすいブログに!】劇的に変わる22のテクニックを一挙公開

プレビューモードで記事を確認する

WordPressに記事の設定ができたので、即公開!

しかし、ちょっと待ってください。

公開する前に重要な作業があります。

これはSEOとは直接関係ありませんが、記事の品質を保つための作業があります。

それは、公開前に行うパソコンやスマホでのチェックです。

例えば、記事を作成していたら、スマホでのチェック、逆もしかりです。

特にスマホでの確認は重要です。

なぜなら、多くの人がスマホでブログを読むからです。

スマホで見ると、パソコンで作成した時には気づかなかった問題が見つかることがあります。

- 1つの文章がやたら長く見える

- 1文字だけ次の行に改行されてしまっている

- スマホだと画像が小さく見える

など、スマホで初めて気づくことがあります。

だから、公開前にプレビューモードでチェックしましょう。

記事の公開

記事の公開です。

WordPressの「公開」ボタンをクリックします。

「お疲れ様でした。本日の作業は店じまい」と言いたいところですが、SEOを強化するためにはもう1つ重要な作業があります。

それはブログ内でのリンク設定、つまり「内部リンク」のことです。

内部リンクの設定

内部リンクの重要性やリンクの貼り方については、【内部リンクの貼り方】効果抜群のSEO対策を知りたくないですか?の記事で、詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

-

-

【内部リンクの貼り方】効果抜群のSEO対策を知りたくないですか?

内部リンクは、SEOと読者の両方にとって大切なことです。

新しい記事から古い記事へはリンクしますが、逆のケースは忘れがちです。

適切な方法でリンクを設定しましょう。

検索順位チェックツールにキーワードの追加登録

最後の工程です。

というような、検索エンジンの順位をチェックするツールにキーワードを追加することを忘れないでください。

》検索順位チェックツールの選び方【2024年最新おすすめはこれ!】

-

-

検索順位チェックツールの選び方【2024年最新おすすめはこれ!】

1~2ヶ月後には、検索エンジンでの順位が安定するでしょう。

順位に応じて、ブログをリライトすることが大切です。

参考になる記事を置いておきます。

-

-

ブログの効果的なリライトのやり方講座【ブクマ推奨】

SEOに強い記事の書き方に関するよくある質問

結論は、「キーワードによって異なります」というのが答えです。

-

-

成功するブログの記事の文字数はこれだ!【文字数の目安が知りたい人へ】

上位表示させたいキーワードの競合となるサイトが少なければ、少ない文字数でも上位に表示されることがあります。

しかし、競合が多い場合は、より多くの情報を含むため文字数が増えがちです。

これまでGoogleは情報の網羅性を重視してきましたが、最近は独自性のある内容を評価するように変わりつつあります。

そのため、近い将来は文字数が多い記事のほうが有利という傾向よりも、より情報の中身を重視する傾向に戻ると思われます。

そのことから、多くの情報量を必要としなくても上位表示できる時代が訪れるかもしれません。

》ブログで成功するには量よりも質?質よりも量?【問題解決します】

-

-

ブログで成功するには量よりも質?質よりも量?【問題解決します】

本記事では、やるべきSEOについて解説してきましたが、やってはいけないことは、【2024年版】SEOでやってはいけないこと11選【知らない人は損をします】の記事にまとめてありますので、ご覧ください。

-

-

【2024年版】SEOでやってはいけないこと11選【知らない人は損をします】

まとめ:

本記事を簡単にまとめると…

本記事のまとめ

SEOに強い記事を書くまでの工程

- キーワード選定/検索ボリュームの確認

- 検索意図を理解する

- 対象となる読者を決める

- 競合となる記事を調べる

- 書く記事のゴールを決める

- 記事の構成を考える

- 記事のタイトルを決める

- 記事の作成

- メタディスクリプションを決める

- 記事を校正する

- WordPressに記事をセットし、装飾や画像を加える

- プレビューモードで記事を確認する

- 記事の公開

- 内部リンクの設定

- 検索順位チェックツールにキーワードの追加登録

SEOに強い記事を書くためには、検索エンジンと読者の両方を満足させる必要があります。

最初は難しいと感じるかもしれませんが、経験を重ねることでコツが分かってきます。

分かってくるのはスキルアップしている証拠です。

そうすると、以前に作った記事と今の記事の品質に差が出てしまいます。

だから、必ず昔作った記事をリライトし、品質を一定に保つようにしましょう。

SEOで上位に表示されるようになると、ブログがより面白くなります。

上位表示を目指して、努力を続けましょう!